- ホーム

- 人財育成研修(企業向け)

新人研修・営業研修・管理職研修・ハイパフォーマー育成設計・実施から

フォローアップのコーチングまで

御社の社員の才能を最大限に引き出し

ハイパフォーマーで満たす支援をさせてください

コーチングが重要だからと聞いて実践をしてみた。

でも、逆に部下が引いている。なぜ・・

教科書では学べない外資系企業で展開される

実践コーチングの手法を「悩めるリーダー」に伝えたい

無理やり売ろうとするから売れないのです。

顧客の話をよく聞くようにするのは今や当たり前。

次のステップとして、顧客の主張を、自然に

味方につけていくコンサルティングセールスも身につけてみてはいかがでしょう

顧客との創造型Win-Winセールスモデル

人財育成研修(企業向け)

人財育成研修(設計・講義)のコンセプト

研修を受けるのが苦手で研修ルームの扉を開けた瞬間に、グループ席、付箋、マジックが置いてあると苦手意識が出る方はいらっしゃいませんか?一般的な、階層別研修とは別に、TOP数%を輩出する、企業内でのハイパフォーマー養成、エリート養成を行った際に、参加者が声にされるのは

と、いうこと。何故、楽しいかと言えば、

人財育成、売上向上には様々な理論、セオリーがあります。それらを否定する訳ではないのですが、実際に行うとそう上手くは行きません。

もし、上手く行くのであれば、世界中の企業が成功し、社員は能力を上げているはずです。企業だけではなく、時折一般個人向けのセミナーも開催していますが、企業研修とは大きく異なって驚くのが”最初の参加者の姿勢”です。

もし、上手く行くのであれば、世界中の企業が成功し、社員は能力を上げているはずです。企業だけではなく、時折一般個人向けのセミナーも開催していますが、企業研修とは大きく異なって驚くのが”最初の参加者の姿勢”です。

自らに投資をし、「必ず、学んで実践しよう」と一語一句逃さないように参加されています。企業研修の場合には、会社が設定したものです。よって、姿勢は少々受け身になりがちです。

そのような環境下でも、実際に介入した(現在している)コンサルティング事例を含めた、再限可能な、楽しく、貪欲になれるような研修を各職務レベルで提供いたします。

どのように、企業、店舗の売上を増やしていくか、新規事業を考えていくか。

教科書通りではない現実を楽しく直視していきましょう。

| 職務レベル | コンセプト | コンテンツ例 |

| 部長 | 部門間連携とビジョン |

|

| 課長 | マネジメントと人財育成 |

|

| リーダー/次期課長 | 成果を生み出すリーダーシップ |

|

| 一般/全社 | 推進力あるチーム形成 |

|

| 新卒 | ビジネス実践 |

|

JINタレントコンサルティング(株)の講師は、社内研修をハイパフォーマー開発の専門マネジャーとして展開し、1年、3年、5年、10年の単位で「参加者と組織が、どのように変化したか」を経験しています。

つまりは、企業内の人財育成担当として外部講師を呼ぶ側としての苦悩、成功、失敗を経験 しています。 だからこそ、企業の組織強化の研修支援が出来ると思っております。 ビジネスパーソンの能力を開発するには、バランス良く デザインされた研修体系が必須です。

- 心構え、強い意志、やる気

- 職務を遂行する知識

- 業務を運用する技術

このように、 「企業内での営業・研修講師経験」 が意味することは、

これらを、私たちが 能力開発を支援する上で重要なコンセプトとしています。

- イノベーションデザイン

- 主体性発揮ワークショップ(Winning Mindset)

- 管理職研修

- ファーストクラス接遇(接客)研修

- クラスアップ・ホスピタリティ

- アトラクティブセールス

- アトラクティブプレゼンテーション

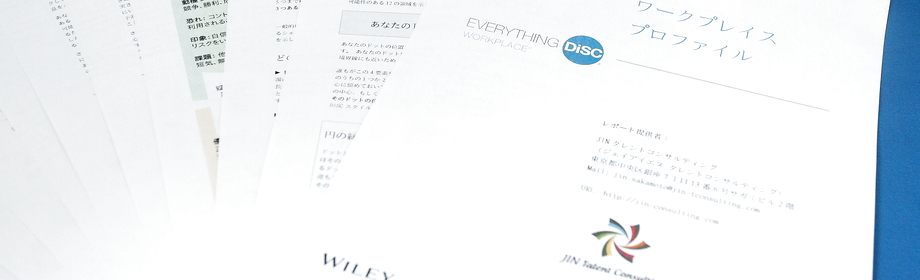

- DiSC行動分析+コーチング研修

- DiSC行動分析+ヨガ研修

- コミュニケーション研修

- キャリアデザイン研修

- ファシリテーション研修

- プレリテーション研修

- オフサイト体感アクティビティ

- ビジョン作成ワークショップ

- イノベーションワークショップ

- 心と体のストレスマネジメント

イノベーションデザイン

イノベーション、発想力の強化 顧客志向で、自分達が提供するものを創造

- 新規ビジネスを立ち上げたい

- イノベーションをビジネスに繋げる力を強化したい

- 競合ひしめく環境で、顧客との信頼関係の構築が必要

- 発想力と高めたい

- 相互に連携してビジネスを進める風土にしたい

- 管理職の経営者目線の強化

イノベーションデザインが求められている背景

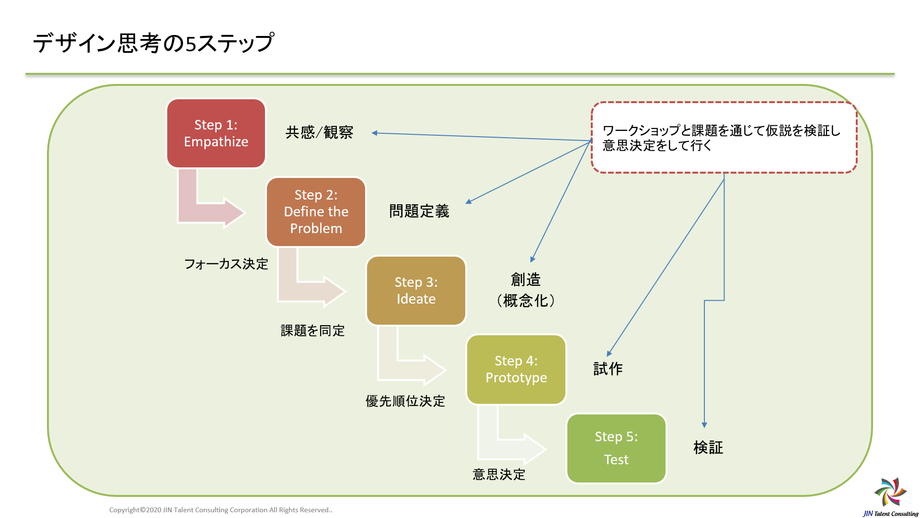

デザイン思考、デザインシンキングは一般的な公開セミナーでもよく見かけますのでご存知の方も多いかと思います。服飾デザインのような柔軟な発想で、新規商品を考えるというアプローチで柔軟な発想を惹起していきます。弊社の場合では、企業の選抜メンバー(役員、部長、課長)に行う事が多くを占めており、結果に結び付けていく内容にする必要があります。つまりは、

『ファッションデザイン』のような柔軟な発想で、

『新規プロジェクト/商品』を創造(デザイン)し、

『関係者』を明確にし、

『検証』を行っていく

このようなイメージです。いうならば「イノベーションデザイン」が近くなります。なぜ、このようなイノベーションデザインにフォーカスされているかと言うと、『過去の延長線上の仕事』では、成果を導きにくくなっているからです。

過去は、商品を知ってもらう、つまりは「より多く営業」すれば、売上は上って行く傾向がありました。よって、労働時間を増やし、営業担当を増やしていました。現代はどうでしょうか?商品の知識は顧客の方が、競合情報も含めて熟知されている場合も少なくはありません。

デザイン思考5ステップ

企業で実践的に行う

グローバル企業では3ステップに融合して展開する事もあります。これは、企業で実施していくと、他のトレーニングと重なり、不要な部分、重なる部分も出てきますので、効果性を高める為にそのような施策がとられる事が多くなっています。 展開方法は、扱う商品、市場規模によって改編する必要があり、上手く適合させていくと、新規プロジェクトは成功します。過去、このイノベーションデザインを展開して、上手く行かなかった事例は今のところありません。

これは、『イノベーションの手法や実務展開のスキーム』が優れているというより、参加者一人ひとりが、障壁をものともせずに連携して乗り越えていく風土が出来ていくからという要素も強くあると感じています。

弊社では、スモールビジネスのオーナーへ、売り上げ向上や、新規ビジネス展開をコンサルタントとしてサポートをしています。その際には、「結果が出たのはもちろん嬉しいですが、一緒に考えていく過程がすごく良かった。」とオーナーにコメントをいただけます。企業で大人数で展開する場合にも、このような感覚が集約していきます。

主体性発揮ワークショップ(Winning Mindset)

ハイパフォーマーの行動特性を理解し、主体的実践できるようになる 会社の視点、他の社員から求められるものに対して感度を向上させる

- 社員の間での相互理解に改善の余地がある

- 競合ひしめく環境で、顧客との信頼関係の構築が必要

- 自立自走、自ら困難に立ち向かう意欲・回避策が必要

- 自分の強みを認識できていない

- 顧客・周囲を人を鼓舞できるようになる必要がある

- 会社全体の風土を活性化したい

- 新卒、リーダー職、管理職の研修のマインドセット

- コーチングによる人の変化を、参加者全体で体感してみたい

主体性発揮ワークショップ(Winning Mindset)が求められる企業背景

社会人になると、「主体的な行動」を求められますが、そもそも、『主体性』とは何なのか?自分の過去を振り返り、未来を見越した現在の自分自身を見ることでその答えが見えてきます。無我夢中で動くことも一つですが、人には何か熱中させる「キッカケ」があるようです。そこを、楽しみながら考えていく1〜2日のワークショップ。オフサイト会議に組み合わせて実施すると効果的です。昨今の主体性は、過去に言われた「自ら動く」という意味ではなく「組織・業界を主体的にリードする」という期待が株主、役員から期待されており実施される事が多くなっています。この期待はとても高く、圧迫のように感じますが、実は容易で、

『プロ・コーチが、クライアントの方々に何を行っているか』

を、紐解き学びつつ主体性を発揮できる、個人、そして、組織に変化させていく事でほぼ期待に応える事ができます。これは、教科書的な、傾聴、承認だけではありません。どのように、行動が変化して、成果に結びつくかを体感しながら、参加者同志が自己分析をし、個人・組織としての成果の出し方を理解していけば、自然に成果を出せる、雰囲気の良いチームになるのではないでしょうか。まず変わらなければならないのは、「あなた」なのです。

管理職研修

ビジネスの成功者がとる行動を理解し、主体的実践できるようになる 会社の視点、他の社員から求められるものに対して興味と感度を向上させる

- 管理職、マネジャーとして必要なものは何かを学んで欲しい

- 競合ひしめく環境で、成果の出せるチームが必要

- 自立自走、自ら困難に向かっていく姿勢にしたい

- 意欲高い、管理職、その先の一般職を育てたい

- 自分の強みを認識できていない

- 顧客・周囲の人を鼓舞できるようになる必要がある

- 会社全体の風土を活性化したい

- 未来の役員候補を増やしていきたい

管理職研修が求められる背景

最高のリーダー、最低のリーダーはどのような方でしたでしょうか? 実は、最高、最低にあまり違いは無いのです。 その違いを生み出す違いは何なのかについて深堀していきます。リーダーシップ理論は多岐に渡ります。 机上の空論ではなく、実際に成果出せる管理職、リーダーになってみませんか?

学問ではない、実際の外資系企業での成功の法則を踏まえて、実践のスキルを紐解いていきます。 今や必須のスキルとなったコーチング研修を導入して、実のところ多くの企業が上手く行っていません。一方で、飛躍的に業績、ESが向上する企業もあります。その違いが何故生まれるかを、理解し、書籍に書かれるような、

「何をやったら成功するか」

を学ぶのは当然として、社内のエリート開発の経験、裏側、社外コンサルとしての視点も含めて

「何を書籍を鵜呑みにして行ったら簡単に組織が崩壊するか」

も、学んでいきましょう。

なぜ、外資系企業の管理職育成が成果を出せるのか

- グローバルな視点とコミュニケーション能力の強化

外資系企業では、国際的なビジネスを展開しているため、管理職はグローバルな視点とコミュニケーション能力を持つ必要があります。そのため、管理職育成では、異文化理解や英語力の向上だけでなく、多様なバックグラウンドを持つメンバーと協働するスキルやリーダーシップスタイルの柔軟性も重視されます。これにより、管理職は自分の考え方や行動パターンにとらわれず、状況に応じて最適な判断や対応ができるようになります。所謂、ダイバーシティ&インクルージョンと言った観点がベースになっており、部下の多様性を味方に付ける事を根底に置いています。

- フィードバック文化の浸透とパフォーマンス管理の徹底

外資系企業では、フィードバック文化が浸透しており、管理職は部下や上司から定期的にフィードバックを受けることができます。また、フィードバックはポジティブなものだけでなく、ネガティブなものも含まれます。これにより、管理職は自分の強みや弱みを客観的に把握し、改善点や成長機会を見つけることができます。さらに、外資系企業では、パフォーマンス管理が徹底されており、管理職は目標設定や評価基準が明確であり、達成度や貢献度に応じて報酬やキャリアパスが決まります。これにより、管理職は自分の責任と役割を明確にし、高いモチベーションと成果志向を持つことができます。

- 自己啓発とキャリア開発の支援と機会

外資系企業では、管理職育成は一方的な教育ではなく、自己啓発とキャリア開発の支援と機会が提供されます。管理職は自分の興味や目標に応じて、様々なトレーニングやコーチングを受けることができます。また、外資系企業では、キャリアパスが多様であり、管理職は自分の能力や適性に応じて、異なる部門や国に異動することができます。これにより、管理職は自分のキャリアを自らデザインし、幅広い経験や知識を身につけることができます。

ファーストクラス接遇(接客)研修

店舗、外勤職のみならず、内勤職でも人とのコミュニケーションは大切です。 ニューヨーク国際線ファーストクラスの応対スキルを身につけて仕事に活用してみませんか?

- 売上を継続的に上げて行きたい

- リピートでご利用していただける、ファン層を自然に増やしたい

- 客単価を、お客様の満足度向上の産物として上げたい

- 商品を購入する過程の応対にも付加価値を感じていただけるようにしたい

- 競合ひしめく環境で、顧客との信頼関係の構築が必要

- 先読みが出来る感覚を持って欲しい

- 新卒、リーダー職、管理職の研修のマインド&スキルセット

- 社内の上下、左右、顧客とのコミュニケーション向上

違いを生み出す違いとか何か

一流のホテル、リラクゼーションサロンは何が違うのでしょうか。提供しているサービスの質、商品の質が高いからお客様は少々値が張ったとしても1回のみではなく、複数回のリピーターとして利用していただけます。

一流のホテル、リラクゼーションサロンは何が違うのでしょうか。提供しているサービスの質、商品の質が高いからお客様は少々値が張ったとしても1回のみではなく、複数回のリピーターとして利用していただけます。

どのような良質の商品、サービスを企業、店舗、セラピストとして提供するかはとても重要です。同じ商品である車を扱っていても店舗によって売上、成約率が異なってきます。つまり、その差を自分達に優位になるようにする仕掛けが必要なのです。

マーケティング的に考えてみましょう。商品を売り込むときに、広告などのプロモーションに最初は投資をします。ただ、広告を出すのはご存知のようにとても高額になってきます。その高額の、広告に何を出しますか?

- 初回限定サービス

- 無料体験チケット

- 今なら、これもお付けします

一過性にはこのキャンペーンは売上が上がるのですが、最初の数か月で、お得感で来ていただけるお客様は枯渇していきます。そして、広告を中止すると、売上は元に戻ってしまうのです。そう、常にお金を広告に費やさないといけない売り方になってしまうのです。長期的に考えるならば、広告に左右されにくい

”自社のサービスを好んでいただき、 リピートいただけるお客様”

の数を増やしていく事がポイントです。そこで、着目されるのが接遇(接客)なのです。人への投資は、広告のように短期的なものではありません。少し、提供サービスが向上すると、自分達でさらに高めていこうとするから不思議なものです。

そして、

商品提供までの時間も”付加価値”と感じていただけるそんな、お店、販売スタイルになっていくとこちらから、懇願しなくとも、そして、PRしなくともお客様は、お友達も連れてまた来ていただける事でしょう。今、営業職、内勤職でも接遇、ホスピタリティが求められています。

接客、接遇とホスピタリティそしてその先を創造する

そもそも、接客、接遇とホスピタリティとの違いは何なのか、マナーとは何が違うのでしょうか。ホスピタリティは「おもてなし」という言葉が近くなります。ですが、高めたい事はおもてなしの心だけでいいのでしょうか?

お客様を意味なくおだてる事ではない、接遇(接客)、ホスピタリティーを元ファーストクラスCAの技術、そしてCAの育成経験からも学んでみるのはいかがでしょうか。対象は様々で、接客・営業担当には必須ですが、管理職、内勤職、新卒にも有用です。例えば、ホスピタリティが

『高い状態』

とはどのような状態でしょうか。そもそも、ホスピタリティが高い業界、業種は何なのでしょう。 代表的な所では、航空業界、ホテル業界、レストラン業界でしょうか。一流のサービスを受けられる所は金額設定も高めですが、なかなか、予約を取れない位に人気があります。このホスピタリティを発揮すると、社内では、スマートに実践し働き易い環境に社外では、顧客に信頼される、会社の顔になることでしょう。最近では、営業職、病院、美容業界でも取り入れられ、新卒はマナー、管理職、営業職はホスピタリティ研修と分けて展開されています。

「接客」の先の、「接遇」、更にはその先の「ホスピタリティー」を2日間(標準)で高めるコンテンツです。

国際線ファーストクラスの接客が何故、好まれるのかを理解し、接遇の基本として参加者が実践できるようになる事を目指します

クラスアップ・ホスピタリティ

今、営業職、内勤職でもホスピタリティが求められています。 そもそもホスピタリティーは何なのか、マナーとは何が違うのでしょうか。

- 社内で一体感を醸成したい

- 競合ひしめく環境で、顧客との信頼関係の構築が必要

- 先読みが出来る感覚を持って欲しい

- 会社全体の風土を活性化したい

- 新卒、リーダー職、管理職の研修のマインドセット

- 社内の上下、左右、顧客とのコミュニケーション向上

- 顧客満足度向上を行いたい

- 客単価を上げていきたい

ホスピタリティを高めたいという企業ニーズ

今、営業職、内勤職でもホスピタリティが求められています。ホテルやレストランなどのサービス業だけでなく、製造業やIT業などのさまざまな分野でも企業の付加価値として求められています。では、なぜホスピタリティが企業にとって重要なのでしょうか?ホスピタリティが企業にとって重要な理由は、以下の3つが挙げられます。

1.顧客満足度やを高めリピーターを増やす

顧客満足度とは、お客様が商品やサービスに対してどれだけ満足しているかを表す指標です。ホスピタリティは当社ではその先の変容を創造する為の指標と考えています。言われたからやるではなく、言われる前に手を打ってこそがホスピタリティであり、このような活動はこだわりを持った企業やお客様を満足度が高い状態で引き留め、リピーターにする効果があります。

2.従業員のモチベーションやエンゲージメントを高める

ホスピタリティは何なのか、マナーとは何が違うのか

そもそもホスピタリティは何なのか、マナーとは何が違うのでしょうか。ホスピタリティは「おもてなし」という言葉が近くなります。ですが、高めたる事はおもてなしの心だけでいいのでしょうか?おだてる事ではない、ホスピタリティーを元ファーストクラスCAの視点からも踏まえて提供します。(管理職、営業職、新卒)

例えば、ホスピタリティが『高い状態』とは?どのような状態でしょう。そもそも、ホスピタリティが高い業界、業種は何なのでしょう。代表的な所では、航空業界、ホテル業界、レストラン業界でしょうか。一流のサービスを受けられる所はそれも、対価の一環として、金額設定も高めですが、なかなか、予約を取れない位に人気があります。客単価も当然高くなります。

このホスピタリティを発揮すると、社内では、スマートに実践し働き易い環境に社外では、顧客に信頼される、会社の顔になることでしょう。弊社では、社員研修とは別視点で、B to C 店舗ビジネスの売り上げ向上コンサルタントとして支援するときもありますが、売り上げに如実に表れてきます。

最近では、営業職、病院、美容業界でも取り入れられています。弊社が企業様から依頼を受ける場合のご提案では、新卒はマナー、管理職、営業職はホスピタリティ研修と分けて展開しています。

- 名刺の出し方を徹底的に鍛えるトレーニング

- 姿勢や挨拶に特化したトレーニング

アトラクティブセールス

顧客の心をつかみ、味方につけて、双方Win-Winの営業スタイルを身につけてみませんか? 「アトラクティブな営業」とはまさに、顧客を引き付ける営業担当者です。

- 新規契約が獲りにくい

- 継続訪問でトピックに困る

- 心理学に基づいた営業トークを作成したい

- 顧客を味方に付ける話法を展開したい

- ごり押しの営業ではなく、相手が欲しがるようなセールスをしたい

- 顧客が自分のファンになり、顧客が新規顧客を作ってくれるような

- 関係を構築したい

- セリングスキルを構築したい

アトラクティブセールスモデルが求められた背景

アトラクティブ【attractive】[形動]とは人を引き付けるさま。「魅力的」と言う意味を持ちます。外資系企業での1990年代からのセールストレーニングでは、製品の特長をキーメッセージとして適格に伝える事をスキルとして強化していました。これは結果として功を奏し、日本国内のみならず、世界へアメリカやヨーロッパの企業は各国に法人を立ち上げ、日本の製品を広く展開していきました。その後、2010年位までには、国外の企業から派生して国内大手企業にも取り入れられ、キーメッセージの伝達による売り上げ向上では競合と差がつかない状態になりました。その後は傾聴を重視したトレーニングに移行しましたが、求められる成果と比べるとパワー不足になる点もあり、経営者の目線、新規事業開発の目線、法人プロコーチのスキルで構成されたモジュールが開発されました。

差別化された営業を超えたビジネスパーソンとしての魅力

営業の仕事は、顧客に商品やサービスを提供して、自社と顧客双方の利益に貢献することです。しかし、より高いバリューを提供するためには、商品自体よりも、その商品を購入後の生活やビジネスにもたらすメリットを顧客に提供することが大切です。これまで営業トレーニングを受けても、なかなか成果が出ないと感じることはありませんか?それは、心理戦に精通した「アトラクティブな営業担当者」になるためのトレーニングが必要だからかもしれません。

アトラクティブな営業担当者は、熱心に自社の製品やサービスを売り込むだけでなく、顧客のニーズや課題に対してどのように解決策を提供するかを顧客と共に考えます。そして、自社の製品やサービスを顧客が活用しやすくするための提案やアドバイスをすることができるのです。このようなアプローチで、アトラクティブな営業担当者は顧客の信頼を得ることができます。

しかしながら、アトラクティブになるためには、単に営業テクニックを身につけるだけではなく、心理学やコーチング、成功法則など、多角的な経営・マーケティング知識が必要です。そして、アトラクティブな営業担当者は自己成長にも積極的であり、積極的に新しいチャレンジに取り組み、社会に貢献することを常に意識しています。

営業担当者は売り上げ目標を持っていると、熱意を持って売り込みにいきます。同じ熱意を持った営業担当者が居ても結果に差がある事はありませんか?

「彼/彼女は顧客に気に入られているから」

確かにそうなのですが、これは顧客にゴマをすっているという訳でもなさそうです。私たちは講師、コンサルタントではありますが、それだけではなく営業担当も担っています。それも、成果直結で契約がゼロであれば、収入もゼロの厳しい世界です。営業手法は数多くあり、私も書籍やセミナーから学んで、企業の営業職をトレーニングする専門部署の時には試しました。残念ながら、『机上の空論』だった手法も数多く経験しています。何が、実際にお客様と信頼を得ながら成果を出せるのかを考えていきましょう。

導入実績

アトラクティブプレゼンテーション

世のプレゼンテーション研修は多数あります。本当に話し方だけで、参加者の心は動くのでしょうか?何か不足しているかも知れません。

- これから人に何かを伝える機会を持ちそうな方(1人〜1000人を対象に)

- うまく人前で話せないと感じている方

- 営業プレゼンを勉強したい方

- もっと説得力のある話し方を身につけたい方

- 近い将来、大手法人にも通用する、コーチ、講師になってみたいと思う方

- これから副業として、コーチ、講師を検討中

- 成果を出せる本当のスキルを装備したい方

- 大手企業を相手にしても契約を獲得できすようになりたい

本当に話し方だけで、参加者の心は動くのでしょうか?何か不足しているかも知れません。

アトラクティブ?どういう事なのでしょうか。 世のプレゼンテーション研修は多数あります。 本当に話し方だけで、参加者の心は動くのでしょうか?弊社のコンサルタントは、大手企業の役員、研修担当者の方を聴衆として、企画のプレゼンテーションを行っています。つまりは、組織の意思決定を動かす事を通常の業務として行います。

アトラクティブ?どういう事なのでしょうか。 世のプレゼンテーション研修は多数あります。 本当に話し方だけで、参加者の心は動くのでしょうか?弊社のコンサルタントは、大手企業の役員、研修担当者の方を聴衆として、企画のプレゼンテーションを行っています。つまりは、組織の意思決定を動かす事を通常の業務として行います。

『企画と私という個人を、数千人の組織の役員に売り込む』

と、いうことです。

英語が不得意ながらも、時には海外企業にも売り込み、契約をいただいています。どのようにしたら、できるようになるのでしょうか?残念ながら、よくあるプレゼン研修を100回受けても、そう簡単には出来ません。それは、力を入れている場所が違うからです。では、何があったら出来るのか?私たち、外部のコンサルタント達は、一般には伝えられていない所に軸足を置いています。

ゆっくり話す、ジェスチャー、謙譲語、きれいな日本語。 プレゼン研修で言われる様々なポイントがあります。

そのような点は、どうでも良いとは言いませんが、成果を出したいのであれば、「最低限」で十分です。

そこは、逆に力を入れる所ではないのです。

DiSC行動分析+コーチング研修

自己理解、他者理解、他者適応。行動の傾向をDiSCアセスメントで知り、 相手に合わせたメッセージを運ぶ一歩踏み込んだコーチングプログラム。

- 質問を通じて、成果を導くコーチングを求めている

- コーチングを行っているが、効果性を高めたい

- 質問だけのコーチングに懐疑的である

- 自分と考えの違う相手に対して効果的な対応をしたい

- プロのコーチがどのような事を行っているか学びたい

- 世界と日本のコーチングの違いと、落とし穴も含めて学びたい

- 何故、コーチングを企業に入れると上手く行かないのか

業界をリードする会社では必須のスキル

このような、要望、疑問はありませんか?よく、コーチング研修は企業には必須と言われています。外資系企業であれば、20年前からコーチングは導入されています。ただ、国内においては上手くいかない場合も多数見られます。何故でしょうか?何か大事な事を見落としているのかも知れません。

このような、要望、疑問はありませんか?よく、コーチング研修は企業には必須と言われています。外資系企業であれば、20年前からコーチングは導入されています。ただ、国内においては上手くいかない場合も多数見られます。何故でしょうか?何か大事な事を見落としているのかも知れません。DiSC行動分析+ヨガ研修

自己理解、他者理解、チーム力強化を深堀りするプログラム。 行動の傾向をDiSCアセスメントで知り、心と体感覚のゆらぎを(ヨガ)で深堀り。

- 対人スコミュニケーションスキルを高めたい

- 生産性を向上をチームで行いたい

- チーム力を向上させたい

- チームビルディングのその先を生み出したい

- 日頃の業務のリフレッシュを「学びながら」行いたい

- 内勤業務は多く、パソコンに向かっての時間が長い

- 肩こり、腰痛の訴えがある

- 福利厚生ではない、学びの機会を提供したい

共通体験からの相互理解を促進するオフサイトチームビルディング

チームビルディング、部門オフサイト企画というと、「共通体験」として遊びやスポーツを行う事が多くあります。ただ、せっかくなので「学び」を加えてみるのはいかがでしょうか。遊ぶ事は週末を利用していただくとして、業務中に行うのであれば、やはり「学び」の要素は外せません。JINタレントコンサルティング(株)では、人財育成の研修を行っています。また、同時に日本代表チームも率いるヨガ講師(コーチング研修も担当)からのレクチャーも可能です。これは、本場インドでヨガを学び、現在も治療院を経営している「カラダのプロ」が各クラス(各人)の指導に入ります。これは、ストレッチだけではない、

「東洋医学から見た心のゆらぎ」

をもケアする総合プログラムです。

自分を理解してから、他者を理解する

企業で社員の能力を強化して行く際に、管理職研修、行動分析アセスメントと併用し論理的にも自己理解、他者理解を深めていきます。しかしながら、他者を理解しようとしているのに、受け入れられないという場合も少なからずあって当然です。他者をそのまま受け入れるという事はある意味、自分の価値観にそぐわない部分も自分という存在を折っていく事に近いと感じる事もあるでしょう。このように、何か心理的バリアがあると仮定して、プロ・コーチの面談、東洋医学的な問診では考えており下準備をした会話の構築を行います。その、相談を受ける側の視点を学び、装備すると、すっと、対人関係やプロジェクトの停滞が緩んで望む方向に向かいます。

こちらは、アクティビティだけではなく、管理職研修、リーダー研修、主体性研修を担当している講師と、日本代表スポーツチームをサポートし、鍼灸あんま治療院を経営している講師で担当いたします。よって、双方とも、専門のプロ講師がタッグを組んで提供致します。

まずは、ニーズによって内容を変化させますので、ご相談ください。

導入実績

コミュニケーション研修

チームメンバー、上司部下の間でもコミュニケーションをより円滑にし、 関係性を構築するスキルを習得できます

- メンバーと業務の話はできるが、日常会話が弾まない

- 部下に指示はできるが、話をうまく聴けていない

- 顧客とうまく話しているつもりが、契約が取れない

- 人と話しているときの「間」に緊張感が走ってしまう

- 相手がこちらを向いてくれない・・・

- チームのコミュニケーションがもっと良くなったら働き易い

- 話しかけるのに躊躇している関係がある

- 笑顔と活気ある環境を作りたい

コミュニケーションから始まる社内外の信頼関係

信頼関係の構築が大切な事は、今更言うことではありません。営業担当であれば、「製品の差別化」が困難になってくると、「営業力」に頼る事になります。ただ、勘違いされがちなのが、外勤や顧客に接する方のみをトレーニングすれば良いという思い込みです。学生から社会人になる時に、ビジネスマナーとしての、敬語の使い方などは学びますがその先もある事を会社側は理解していないといけません。リーダーとして、管理職として、一期一会のお客様より長い時間をコミュニケーションをしながら企業利益と職場環境を創造していくこれからを考えると実はとても大切なスキルなのです。

信頼関係の構築が大切な事は、今更言うことではありません。営業担当であれば、「製品の差別化」が困難になってくると、「営業力」に頼る事になります。ただ、勘違いされがちなのが、外勤や顧客に接する方のみをトレーニングすれば良いという思い込みです。学生から社会人になる時に、ビジネスマナーとしての、敬語の使い方などは学びますがその先もある事を会社側は理解していないといけません。リーダーとして、管理職として、一期一会のお客様より長い時間をコミュニケーションをしながら企業利益と職場環境を創造していくこれからを考えると実はとても大切なスキルなのです。

営業職は本当のプロなので、各社さまざまなトークを仕掛けます。では、何で差別化するか?同じ製品、多少の価格差であれば、信頼できる方から購入したいと思う事でしょう。ここでは、信頼関係構築の手法として、1対1ではなく、1対2のような、複数の相手と信頼関係を構築する事に挑戦します。車のディーラーにご夫婦が車を買いに来たような状況です。ご主人の合意だけでは、なかなか難しいですものね。このように、相手が複数になると、

- 一人が肯定役(アクセル役)

- もう一人は否定役(ブレーキ役)

という、布陣になりがちです。このような布陣をうまく味方につけるような手法を考えてみましょう。

キャリアデザイン研修

キャリアデザインとは何なのか? 一般のキャリアセミナーで触れられていない「落とし穴」? 今後のキャリアを年代別で「仕事面」「生活面」「経済面・資金面」の3つの面から考えます。

- 次世代のリーダーに、今は見通せない将来を見てもらいたい

- 未知の領域に踏み込むことに戸惑わなくなって欲しい

- 自ら道を切り開く、自律自走の社員を目指して欲しい

- 自分の力を最大化する方法を学んでもらいたい

- 管理職を目指す事、その先に興味を持って欲しい

- 参加者相互で組織を強くするべく、理解と関係を深めて欲しい

- 今、最大限の力で何を行い、何を学ぶかを検討させたい

- やりたい事だけではない、リアルをふまえて飛躍して欲しい

キャリアデザイン

弊社のキャリア講座は、一般のキャリアデザイン講座とは少し異なるかも知れません。以前、企業の人財育成担当だった頃、キャリア講座を外部のプロを招いて行ったのですが、受講者のコメントが荒れた経験があります。キャリアデザインとして、「ありたい姿」を追い求め、簡易なアセスメントで「花屋」、「工場勤務」が 適切と結果が出され、受講生は、業務を中断して参加した、就業時間内のキャリア研修から何を学べばいいのかと困惑していたのです。

弊社のキャリア講座は、一般のキャリアデザイン講座とは少し異なるかも知れません。以前、企業の人財育成担当だった頃、キャリア講座を外部のプロを招いて行ったのですが、受講者のコメントが荒れた経験があります。キャリアデザインとして、「ありたい姿」を追い求め、簡易なアセスメントで「花屋」、「工場勤務」が 適切と結果が出され、受講生は、業務を中断して参加した、就業時間内のキャリア研修から何を学べばいいのかと困惑していたのです。

そもそも、キャリア講座の講師自身が「企業内でのキャリア」を形成した実績と、その形成がうまく実らない「暗黒時代」を、経験していなければ机上の空論です。転職も数回して、異なる会社でもキャリアを形成できるような応用、再現性も自ら実証経験して語ってもらえると身に染みるのではないでしょうか。企業でハイパフォーマー育成研修の講師を選ぶ時には、

- 企業での実践経験が無い講師(講師業一本のキャリアが長い)

- 受け売りのコンテンツしか話せない講師(講義内容は別担当が作成、先人の格言から学ぶetc)

を、選ぶことはありませんでした。

受講者の満足度が、講師の実践経験の有無で大きく異る事はご存じの通りです。

受講生はよく、講師に聞きます。

「先生は、実践して成功したんですか?」

と。

「いや、自分では難しいですね・・」

そう、言い放たれたら、その場が凍り付いてしまいます。ご自身が乗る飛行機の機長を選べるとしたら、実機で着陸した事が無い機長を選ぶことはないでしょう。シミュレーターオンリー機長。着陸時にもビジネス、キャリアにも風の波があります。シミュレーター、ケーススタディーでは学べないその一定ではない、『息をしている風』。その感覚を受講生に持ち帰ってもらってこそ、キャリアデザイン講座なのではないでしょうか。一番良いのは、企業内にロールモデルという方が居るといいのですは、貴社ではいかがでしょうか?

ファシリテーション研修

会議のファシリテーション、複数の顧客を含めての商談を効果的にできるようになる 顧客、重要な人の心動かす流れの構築ができるようになる

- 会議の進行がどちらかと言うと苦手・・

- 会議で自分が話し始めると皆が黙ってしまい、

- 話続けるのがつらい・・・

- 参加者同士で主張のぶつけ合いになってしまう・・・

- 本当は建設的な会話がしたい

- 短時間で生産性のある会議を行いたい

- 営業にも活用したい

- コミュニケーション研修のその先を考えたい

ファシリテーション(faci-litation)

ファシリテーションは、会議や研修を「促進」することを指します。相手の意見を抽出したり、明確化したりするとても重要な技術です。ファシリテーションスキルを持つ人は、会議やミーティングなどの場でリーダーシップを発揮し、集団を統率することができます。ファシリテーターは、メンバーの参加を促し、問題解決や意見交換を円滑に進めることができます。したがって、ファシリテーションスキルは、ビジネスプロセスの改善や生産性の向上に貢献します。会議のみならす、食事の席でも、うまく話しを聞いて回って盛り上げる事ができる人はファシリテーションが上手な人です。それは、聴衆、お客様、大切な人のニーズを捉えつつ、参加者全体を前向きな態度にさせていく事とも言えます・

このスキルを習得すれば、会議、営業、グループディスカッション、採用面接などのさまざまなシーンで力強い味方になります。また、企業内で会議を進行する管理職には必須ですし、このファシリテーションを学ぶのは、管理職一歩手前の方々です。研修講義をする機会のある方には必須のスキルであることは言うまでもありません。一般的なファシリテーション研修では、意見の受け答えの練習をメインに行います。ですが、それだけでは企業で成果を出す組織にしたいのであれば力不足です。

講師、人財育成研修設計コンサルタントを仕事としていると。企業に出向き、契約前には複数の役員を前にして営業を行います。ですが、この営業、ファシリテーションが多いに役立つのです。

これは、上述の一般的なファシリテーションではありません。相手の力を合気道のように受けつつ、空手のように、相手の必要としているものを突き込みます。決して、聞き上手になることが、ファシリテーションではありません。

集団を進めていくのです。

プレリテーション研修

プレゼンテーション、会議のファシリテーションを効果的にできるようになる 顧客、重要な人の心動かすトークができるようになる

- プレゼンテーションがどちらかと言うと苦手・・

- プレゼンより効果的で、議論が楽に進む方法を学びたい

- 会議で自分が話し始めると皆が黙ってしまい、話続けるのがつらい・・・

- 1対1の会話でも主張のぶつけ合いになってしまう・・・

- 本当は建設的な会話がしたい

- 心を動かす、プレゼン、トークをしたい

- コンサル的な、プレゼンをする事が多い

- 一方的ではなく、参画的な時間を持てるようになりたい

プレリテーション(Prelitation)

プレゼンテーション(Pre-sentation)+ファシリテーション(faci-litation)

プレゼンテーション(Pre-sentation)+ファシリテーション(faci-litation)

=プレリテーション(Prelitation)

プレゼンテーションは、会議、学会などで行う一大イベントのような印象を持ちます。一方で、相手が何人からがプレゼンテーションになるのでしょうか?1対1で話すとき、二人の友達の前で自分の事を話すことも立派なプレゼンテーションかも知れません。ファシリテーションは、会議や研修を「促進」することを言います。相手の意見を抽出したり、明確化したりするとても重要な技術です。こちらも、意見の抽出や、明確化、話を促進するのは大勢の会議ビジネスシーンだけでなないのです。

会議のみならす、食事の席でも、うまく話しを聞いて回って盛り上げる事ができる人はファシリテーションが上手な人です。このように、プレゼンテーションで「主張」し、ファシリテーションで「傾聴」「ニーズの明確化」をする。それは、聴衆、お客様、大切な人のニーズをつかまえつつ、自分の意見も述べることです。このプレリテーションを習得すれば、会議、営業、グループディスカッション、採用面接などのさまざまなシーンで力強い味方になります。また、企業内で研修をする機会のある方は必須のスキルであることは言うまでもありません。

オフサイト体感アクティビティ

リフレッシュと気づきを得られる2日間 記憶のアンカーになるオフサイトアクティビティ

- チーム、部門でリフレッシュをしたい

- 遊びだけでなく、気づきや学びも欲しい

- あまり、激しい運動は控えたい

- 参加者相互にフィードバックができる環境を作りたい

- 競合ひしめく環境で、顧客との信頼関係の構築が必要

- 自分の強みを認識できていない

- 会社全体の風土を活性化したい

オフサイト会議での楽しく学ぶ共通体験

オフサイトで会議、アクティビティを含めたワークショップ形式(参加型)のコンテンツです。社員旅行などはよくありますが、年に2回位の会議を「オフサイト」つまりはリゾートの会議室や屋外のフィールドで体感的に行います。

オフサイトで会議、アクティビティを含めたワークショップ形式(参加型)のコンテンツです。社員旅行などはよくありますが、年に2回位の会議を「オフサイト」つまりはリゾートの会議室や屋外のフィールドで体感的に行います。

アクティビティでチーム力を構築して、そのあとに会議やワークショップを行うと飛躍的に効果が高まります。外資系企業では推進力のある組織を創る事を目的に半年に1回ほど行われています。 終了時には相互に前向きな発言をしあう活気あるチームが見られる事でしょう。また、リゾートで行う事により、

「記憶のアンカー(記憶が後によみがえるポイント)」

となり、長くこのオフサイト会議の事を覚え、参加同期として関係も良くなります。

- 部の方針を決めるとき

- ブレインストーミングとしてアイデア出しを行いたい

- これから忙しくなるので、キックオフとして

- 研修との融合企画(学びの定着として)

ビジョン作成ワークショップ

自部門のビジョンを作成する事によって、一体感を醸成。 そして、顧客が求めるものと、自分達の提供するサービスを見直し、成果向上への推進力を上げて行く

- 部の一体感を醸成したい

- 部として、ありたい姿をイントラ、配布物に掲げたい

- 参加者同士で、顧客のニーズを探求する時間を持ちたい

- 相互理解を促進し、コミュニケーションを実務でも高めたい

- 自分達の成果物の目線合わせをしたい

- 顧客志向の強化に活用したい

- 管理職層でビジョンを掲げて、方向性を強化したい

- 新入社員研修で組織の方向性に合致した、同期のビジョンを作成させたい

部門ビジョン作成のニーズ

会社全体では、ビジョン、ミッションを掲げている企業が多くあります。意図としては、

会社全体では、ビジョン、ミッションを掲げている企業が多くあります。意図としては、

- 大切にしているもの

- ありたい姿

- 自分達の使命

などを、対外的に発信し、顧客の共感を得ながら企業の価値を伝えているのでしょう。このミッションは、部ごとにオリジナル表現で作成を行う機会が多くなっています。大手企業になればなるほど、事業部制などで、行っている事が全く違う事も珍しくありません。そのような時に、部の方向性を指し示し、一体感を醸成するのにビジョンワークショップは最適です。ありたい姿を追い求めるだけのファンタジーではない組織の成果を加速させるビジョンを顧客ニーズを考えながら試行錯誤で策定する過程からメンバーの意識と顧客志向を強化する事が出来ます。

弊社では、店舗ビジネスの売り上げ向上支援を行っていますが、その際にもこの「ビジョン」という考え方と、それを実行に移す方策で売り上げが大きく変化して行きます。ビジョンを考える過程が実は難しくも、有用なのです。

イノベーションワークショップ

先が見えないこの時代。過去の経験の延長線上では道を切り開けません。 柔軟な発想で楽しく考えてみましょう。

- 部の一体感を醸成したい

- 斬新な発想を行える場と手法が欲しい

- 参加者同士で、可能性を探求する時間を持ちたい

- 相互理解を促進したい

- コミュニケーションを実務レベルで高めたい

- 自分達の成果物の目線合わせをしたい

- 顧客志向の強化に活用したい

- 新入社員研修でビジネスモデルの提案会を行いたい

イノベーション(innovation)のニーズ

イノベーション(innovation)は新しい、ビジネス、顧客へのアプローチ、生産性向上が求められる場で必要となります。各種手法はありますが、なかなか簡単ではありません。従来の発想から脱却するのは力が要るのです。イメージとしては、地球の重力圏から逃れる位の脱出速度が必要なのです。なかなか呪縛から逃れられません。ここでは、

イノベーション(innovation)は新しい、ビジネス、顧客へのアプローチ、生産性向上が求められる場で必要となります。各種手法はありますが、なかなか簡単ではありません。従来の発想から脱却するのは力が要るのです。イメージとしては、地球の重力圏から逃れる位の脱出速度が必要なのです。なかなか呪縛から逃れられません。ここでは、

- 工業的にどのように考えているのか(一般論)

- リーディングカンパニーではどのような手法で早期にビジネスを発展させているか(弊社介入事例)

- スモールビジネスでは、どのように売り上げをアップしているか(弊社介入事例)

を、楽しみながら見ていきましょう。

私が企業に居た頃、幾度か外部講師を呼んだ経験はあるので、難しく考えすぎて何ひとつ実行されたものはありませんでした。それは、全くイノベーションではありません。ファンタジーです。

一歩でも、進めるようなイノベーションをチームで起こしてみませんか?

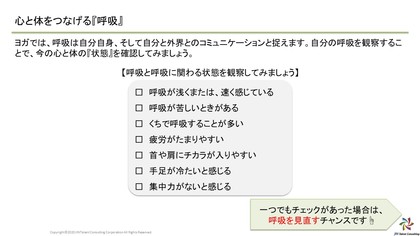

心と体のストレスマネジメント

現代は情報が多く処理に追われる反面、残業削減が求められる「ストレスフルな環境」。社内、社外でも「心と体を自己調整できるチカラ」が高い生産性維持に効果を発揮します。 ストレスの原因を学び、軽いヨガのストレッチで心と体のコリをほぐし、すっと集中できる仕事の環境をチームメンバーと整えます。

- 心と体にかかる負荷(ストレス)を推進力へとつなげていきたい

- 感情のマネジメントに合わせて、肩こりや腰痛といった身体性ストレスも改善したい

- 自分で行なっているセルフケアをより効果的に行いたい

- 働く為、プライベートが充実する為の健康なカラダに興味がある

- 根本的な体の改善策を知りたい

- 残業が増えてきており、疲れる時がある

- 心と体を健全に保つ方法を学びたい

ストレスを上手くマネージする東洋医学的視点

日々、社会生活の中で感じているストレス。「ストレス」と聞いて思い浮かぶものは何でしょうか?

- 職場での人間関係

- 実践につながらない長い会議

- 労働時間

- 職場環境

同じ環境下でストレスを感じている箇所は、個々によって異なり反応はさまざまです。では、なぜ個々によってストレスの受けとり方、反応の仕方が異なるのか、カラダの専門家から見たストレスとは?を紐解き、心の影響を扱えるようになることで、望む方向への推進力となるような心と体のマネジメントを身につけてみませんか?優先順位付けの研修ももちろん、提供していますが、多忙とストレスの狭間に居る現代社会においては、テクニックのみで乗り越えようとすると破綻してしまう事もあります。ここでは、呼吸のチェックから、ストレスの影響度まで、参加者一人一人の問診を行って、レクチャーやヨガを処方しつつ、チームビルディングの要素で他者との違いも認識しながら進めるように取り入れていますのでメンバー間の相互理解も強化していきます。

JINタレントコンサルティング株式会社

商号 :ジェイアイエヌ タレントコンサルティングカブシキガイシャ

所在地 :東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :土日祝 ※研修実施は可能です

まずはお気軽にお問合せボタンからご連絡ください

事業内容

組織強化コンサルティング

- ハイパフォーマー育成プログラム設計・講義

- 人材育成研修設計・講義

- コーチング、カウンセリング

- ワークショップ企画・運営

- イベント企画・運営

- 上記各号に附帯する一切の業務

提供コンテンツ

- 組織開発・人財育成コンサルティング

- 企業研修設計・コンサルティング

- 企業研修カスタマイズ

- エリート・ハイパフォーマー開発設計・講義

- 次世代リーダー・キャリア開発設計支援・講義

- 選抜者研修設計・講義

- 人財育成研修講義(管理職、リーダー)

- 内定者研修、新卒導入研修・新卒フォローアップ研修

- リーダーシップ研修

- コンサルティング・コーチ

- コーチグセッション提供

- オフサイト研修設計・講義

- オフサイトアクティビティー設計・進行

営業研修

設計・講義- マナー・接遇・ホスピタリティ研修設計・講義

お取引実績

銀行、金融、証券、製薬(内資・外資)、医療機器(内資・外資)、化学、自動車、航空、ホテルリゾート、カメラ、IT、食品、学校、公的機関、リラクゼーションサロンなど

このような事でお困りなら、お気軽にご相談ください。(法人、個人可)

- 効果的な人財育成の制度設計、研修コンテンツを作成、展開したい

- トレーニングマネジャーを養成したい

- 研修担当者を採用したいが、人事業務と平行して対応できる人が居ない

- コンサルティング・コーチになりたい

- 営業/本社内チームの成果をもっと上げたい

- 社内/部門の雰囲気が良くしたい

- コーチングを受けて飛躍したい

- 昇格、異動をチャンスにしたい

- 次のキャリアをどうするか

JINタレントコンサルティング株式会社

(ジェイアイエヌタレントコンサルティング)

所在地 :東京都中央区銀座7丁目

13番6号 サガミビル2階

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :土日祝

※週末も研修実施可